同盟学院第五回授業振り返り~PKシーズン「群雄割拠」解説~

PKシーズン「群雄割拠」では、新しい武将と事件戦法だけでなく、新しいコンテンツがあり、決算規則と仕様も調整します。

新しい戦場に向け、どんな準備をしておくべきでしょうか?

この問題を回答するために、第一回と同様に、『三國志 真戦』の香港・マカオ・台湾版アプリでの先行プレイ経験を持つコウさんに来ていただき、PKシーズン「群雄割拠」について紹介していただきたいと思います。

*講師のコウさんは香港版アプリプレイヤーのため、文章の中の画像はすべて香港版アプリのゲームスクショです。

今回は主に五つのパートに分けて、PKシーズン「群雄割拠」の内容を紹介しました。

一、事前準備

二、六大勢力の紹介、分析及びお勧め

三、資源州の配置

四、お勧めの序盤攻略編制

五、やり方の変更について

一、事前準備(管理層が何をすればいいのか)

①メンバーたちに最新の情報(新シーズンの変更点やシーズン序盤の攻略方法など)を共有します。

②新シーズンに参加するメンバーの統計や管理層を確定します。

(少数の官員が大多数の仕事を担うという状況を避けるために、管理層メンバーの役割を明確にし、法令にて発表するとか)

③新シーズンにおける主要同盟と副次同盟の名称及び勢力を決めます(重要)。

④軍道整備部隊の準備や埠頭や関の占領などの用意をします。

⑤新シーズンの初心者期間におけるスタートダッシュを準備します。

例えば序盤攻略中に体力を使い切った場合、暫くは下野、PKシーズン「群雄割据」の序盤のやり方など。

二、六大勢力の紹介、分析及びお勧め

六大勢力とは、簡単に言うと出生州です。新シーズンでは出生州がより特徴的になります。

各勢力はそれぞれの特性を三つ持っていて、特性は覇業の進捗と共に解放されていき、今シーズンが終わるまでその効力が続きます。

また、一部の勢力は【兵種宝物】という特性を持ち、その効果は、武将の兵種適性をSにします。この効果により、編制を考える時の選択肢がだいぶ増えると思われます。

*また、宝物は該当シナリオでのみ使用可能で、シーズン決算が終了した後、自動的に削除されるのでご注意ください!

最初から言いますが、宝物を持つ州が有利です。

では、各州(勢力)の特徴について簡単に説明しましょう。

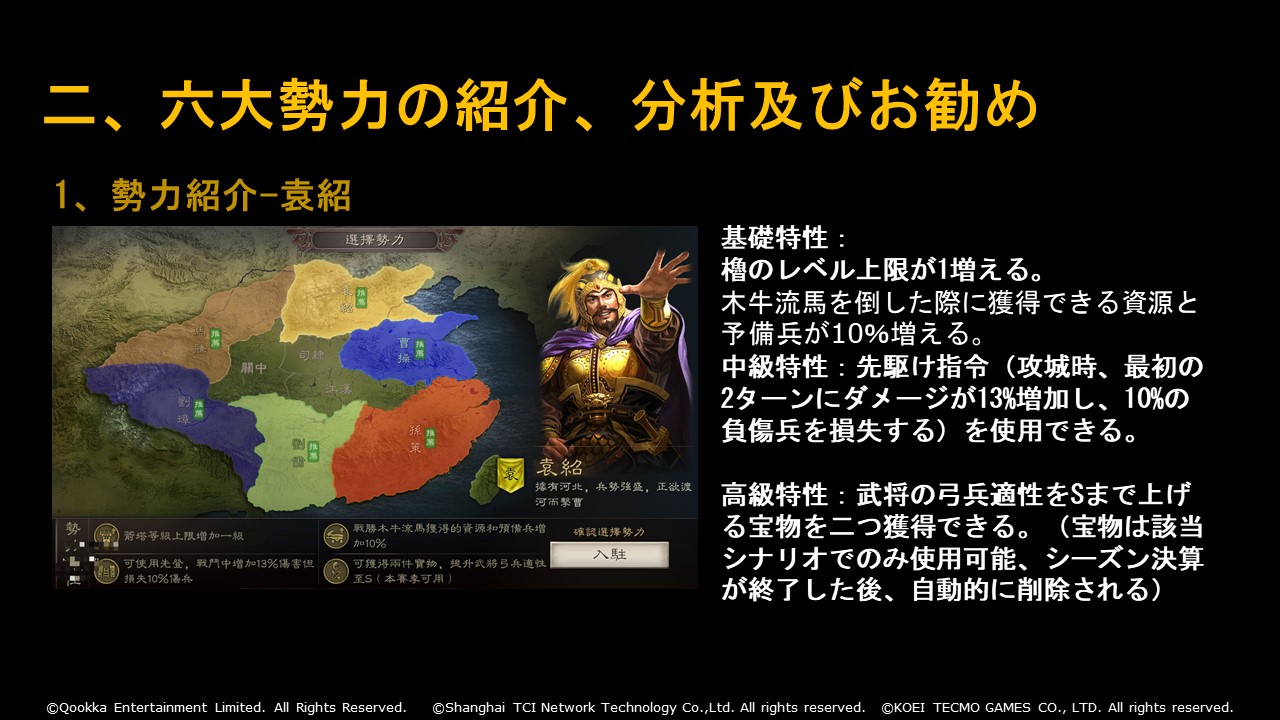

袁紹勢力の位置は以前のシーズンの河北にあたり、司隷の入口に最も近い勢力です。弓兵適性の宝物持ちで、陣地戦に強く、弓兵を用いた編制の可能性が広がるでしょう。特に袁紹のレベルマックス櫓は脅威です。本当に痛いです。そこを活用しましょう!

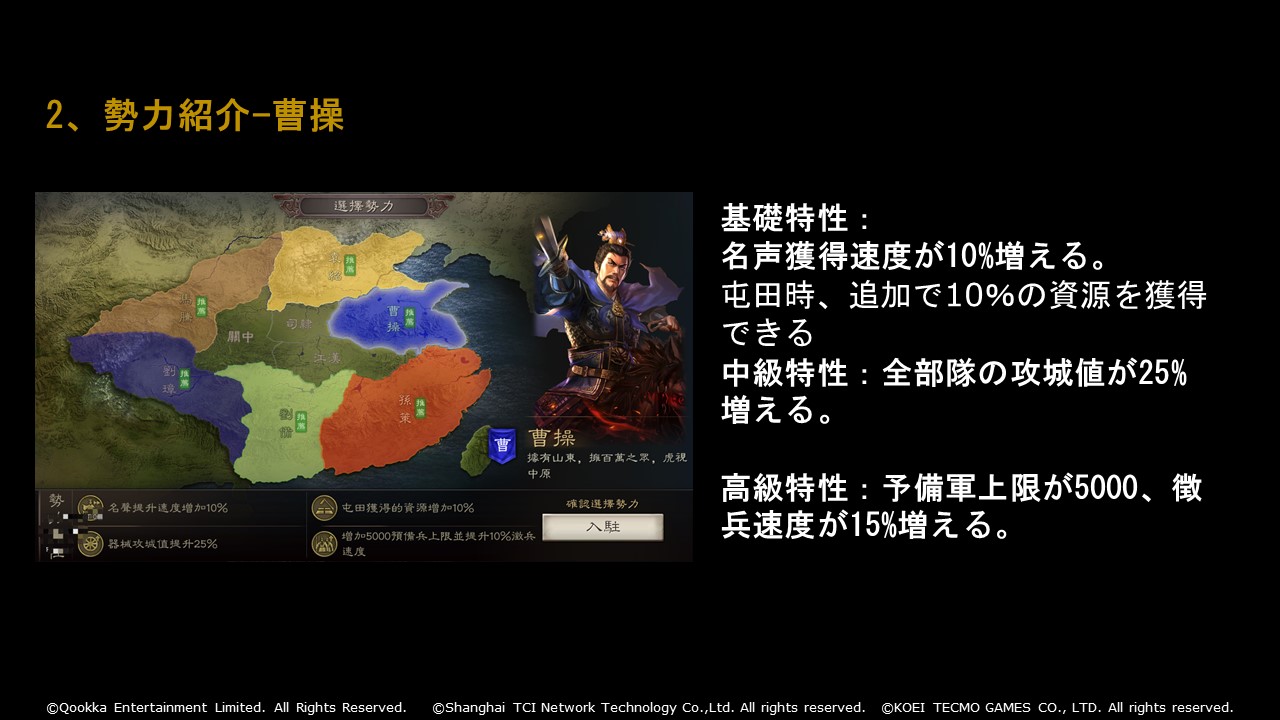

曹操勢力は、発展速度に特化した勢力です。そして曹操勢力は攻城戦でのバフがありますから、勢力拡張は更に早くなると思います。通常の場合、初めて資源州に入る勢力は曹操勢力の場合が多く、そのおかげで優位に立つことができ、重要な城【博望】を争う有力候補です。

問題点といえば、戦闘能力がいまいちの所ですね。宝物もなし。州府の立ち位置もちょっと悪いかな。特性も悪いとは言えないが、まあまあって感じです。

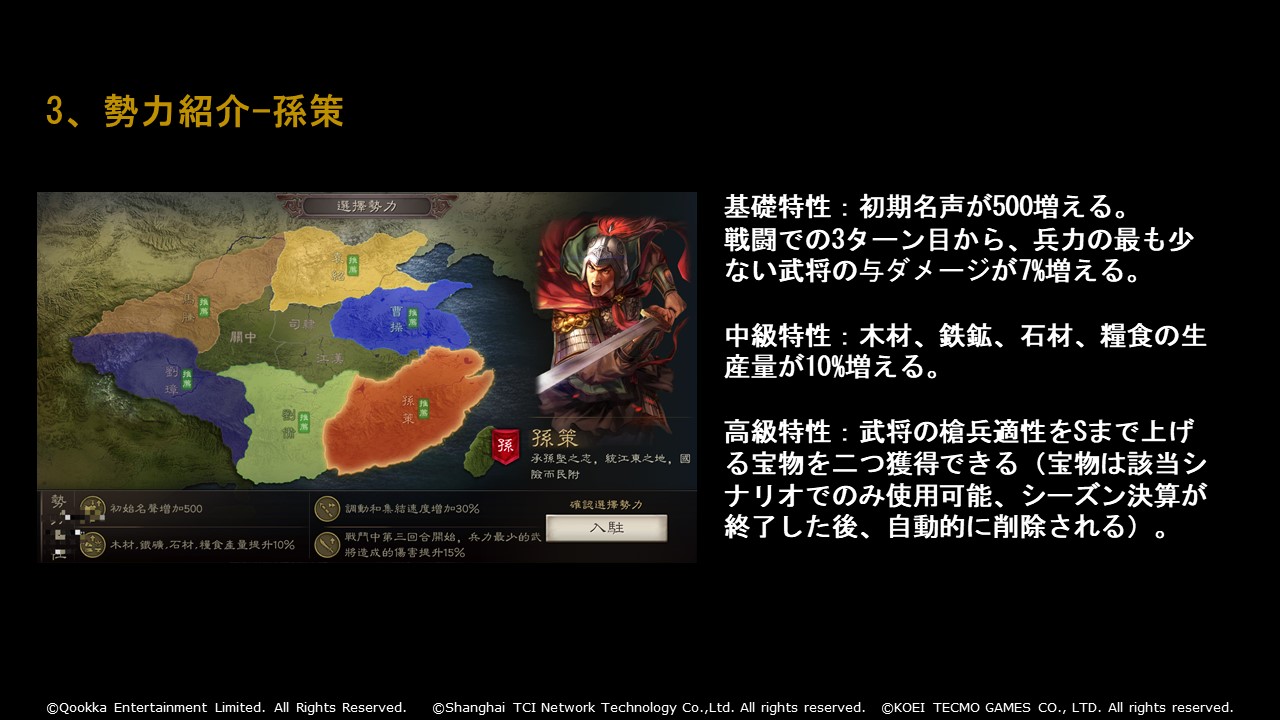

孫策勢力は、曹操勢力と同様に、発展に特化した勢力だと言えます。初期名声が500あることで、序盤で占領可能な土地数が増え、軍屯機能の開放も他のプレイヤーより早くなると予想できます。また、序盤におすすめの戦闘特性を持っており、孫策勢力の兵刃攻撃部隊は序盤において非常に強いと思います。そして陸遜を用いた槍兵編成もあり、槍兵編制の可能性が広がります。

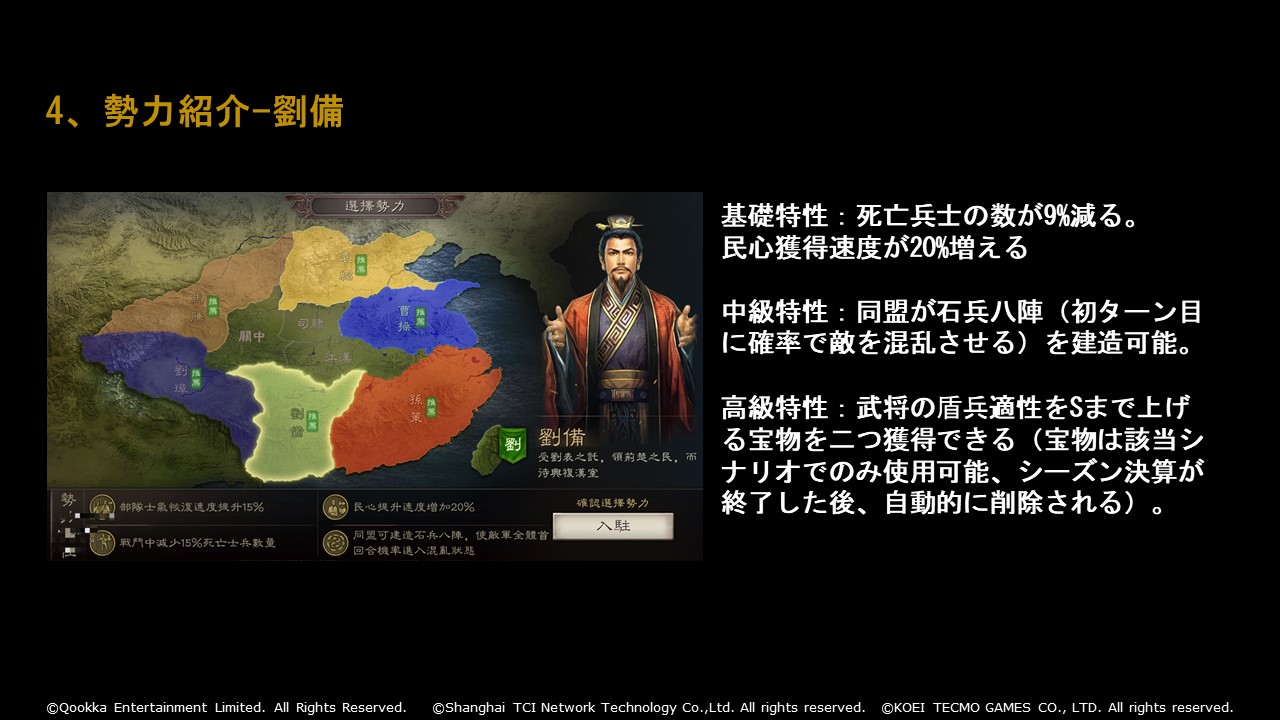

劉備勢力のキーワードは【低ロスト】で、実用性の高い特性ばかりですね。特に石兵八陣は、戦闘中、味方部隊に賈詡が加わるというふうに理解してもらってもいい……っていうのはもちろん冗談です。劉備勢力の宝物は盾兵宝物です。

劉璋勢力の特徴は武将育成の速さ・徴兵資源消費の低さ、建物を利用して相手を持久戦の泥沼に陥らせる、輜重兵舎の体力回復増益効果と言ったところですね。キーワードは「カウンター」ではないかなと思います。陣地を構築して、その中で戦うのが特徴的です。

でも、やはり宝物なしのが致命的です。難易度の高い勢力だと思います。強いて言えばサポートに向いているかもしれません。

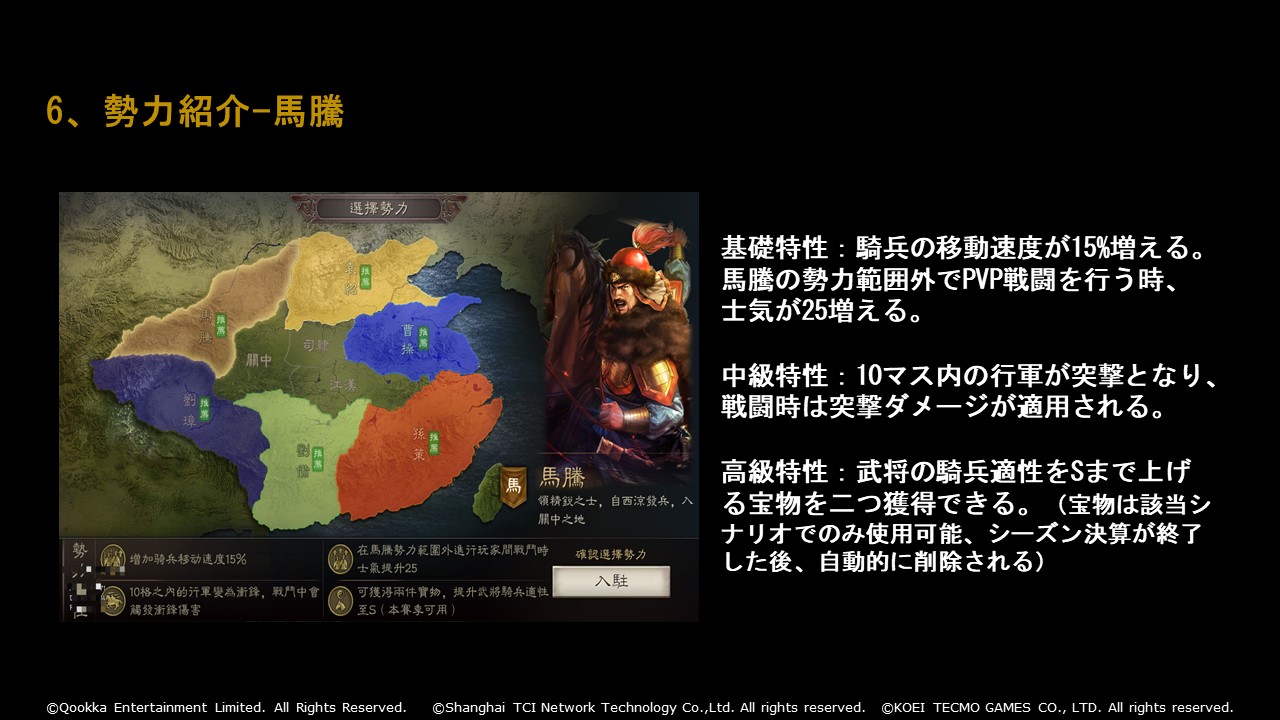

馬騰の中級特性は10マス内の行軍が突撃となり、戦闘時は突撃ダメージ(速度と兵力の影響を受ける)が発生される。このダメージは戦報で確認できます。

馬騰勢力のキーワードは【高ダメージ】、【他勢力侵攻】、【騎兵】となります。孫尚香、周泰、凌統を中心とした呉国騎兵隊は、PKシーズン「群雄割拠」における強力編制ですし、それ以外の騎兵編制の可能性も広がるでしょう。「馬騰勢力を選んだら進むのみ」ですね!

ここまで進むと、勢力というのは、それぞれ「傾向」を持っていると皆さんもお気付きのことと思います。

勢力の特性によって、三種類に分けることができます。

劉備と袁紹勢力は攻城戦においてバフ効果や低兵力損失という利点があって、色んな戦闘においても攻撃と防御を兼備した勢力なので、同じカテゴリーに置きました。

劉璋と馬騰勢力は野外戦闘において体力、建築或いは戦闘中のバフ効果があって、陣地戦よりも遊撃戦闘及び野外戦闘が特徴的な勢力だと思います。

最後は曹操と孫策勢力です。この二つの勢力は序盤における早い発展速度を利用し、速やかな勢力拡張を実現できます。その時間差をもって、局面を有利に持ちかけることができます。同時に、徴兵速度と動員速度を利用し、自分の勢力範囲を維持することも可能で、全体的に見ると、最も「戦略」に頼る勢力になります。ここからどうやって勢力範囲を拡張するのか、これはこの二つの勢力にとって最も重要な問題になると思います。

勢力にはそれぞれの特徴があるので、盟主は自分の同盟メンバーの配置及び戦略上の需要を考慮し勢力を選んだ方がいいと思います。

ある程度の実力を持つ友好同盟がいる場合、自分の同盟と友好同盟は違うカテゴリーの勢力を選び、それぞれの特性を利用して協力し合い、覇業報酬と割拠報酬両方を確保するのも1つの策になります。

しかし、うまく行かなかったら、どの報酬も手に入れられなくなる可能性もあるので、この方法を使う時は、互いにある程度の実力を持つことを前提としましょう。

先ほどの方法は一つの策として挙げましたが、あえて敵対勢力と同じ出生州を選び、相手を邪魔する人もいるので、できれば使わない方がいいと思います!

その理由を説明します。

まず、同じ勢力に所属したプレイヤーと戦っても、戦功も経験値ももらえないし、個人貢献値も獲得できません。つまり、損でしかないです。

そして、決算報酬は勢力を単位として集計され、報酬の数も限られているので、同じ勢力の同盟は、運命共同体であるはずです。別の勢力に所属する友好同盟(或いは主要同盟)に協力することは構いませんが、自分の勢力の同盟と戦うことはデメリットしかありません。

最後に、勢力(の覇業進捗)が群雄割拠に達すると、勢力変更ができなくなります。

私が言いたいことは、あなたの同盟がいくら強くても、勢力選択の間違いで発展速度が大きく下がるということです。あなたたちと競争するのは、敵対同盟だけではありません(他の勢力とも競争関係だから)。このような、双方にとってデメリットしかない行為は、やめた方がいいです。

同じ勢力で争いが起こらないように、グループサーバーのリストが公開された後、外交手段で他の同盟の情報を知り、それらの情報を踏まえた上で自分の勢力を決めてください。それでも敵対同盟と同じ勢力になった場合、共闘することが最適な解決策です。

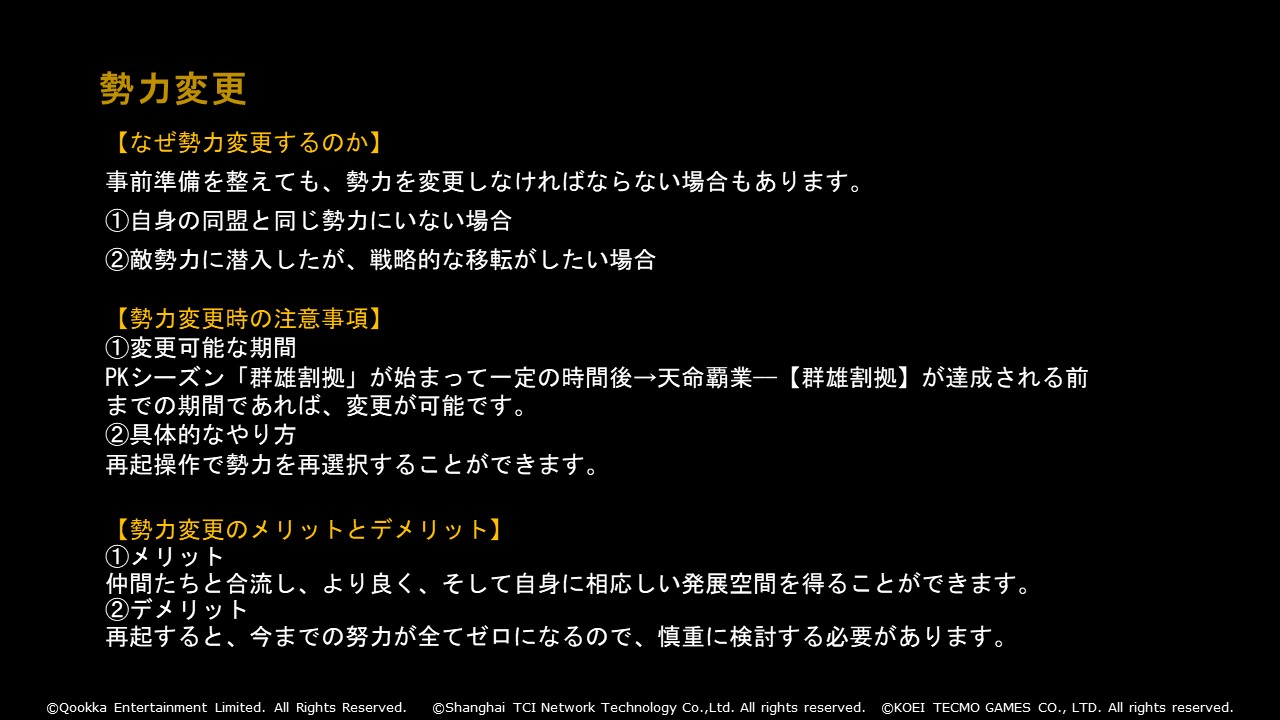

先ずはなぜ勢力変更するのかについて説明します。勢力を変更しなければならない状況はいくつかありますが、よくあるのがこの二つです。

② 同盟と違う勢力を選んでしまった場合

②敵勢力に潜り込んだが、戦略的な移転がしたい場合

事前準備を整えても、勢力を変更しなければならない場合もありますので、行き止りと思った時に、勢力変更を活用すれば、活路を開けると思います。

勢力変更のタイミングはさっきも言いましたが、ここで一点だけ補足します。

勢力変更は初心者期間が終了するまで待つ必要があります。一方、勢力変更すると、初心者期間の努力はほぼゼロに帰ってしまいます。勢力変更による損を最低限に抑えることはできますが、勢力変更の利用で得することはないので、これだけは覚えておいてください。

三、資源州の配置

勢力については以上です。次は資源州における戦術を紹介していきたいと思います。資源州での戦術を左右するのは、関です。

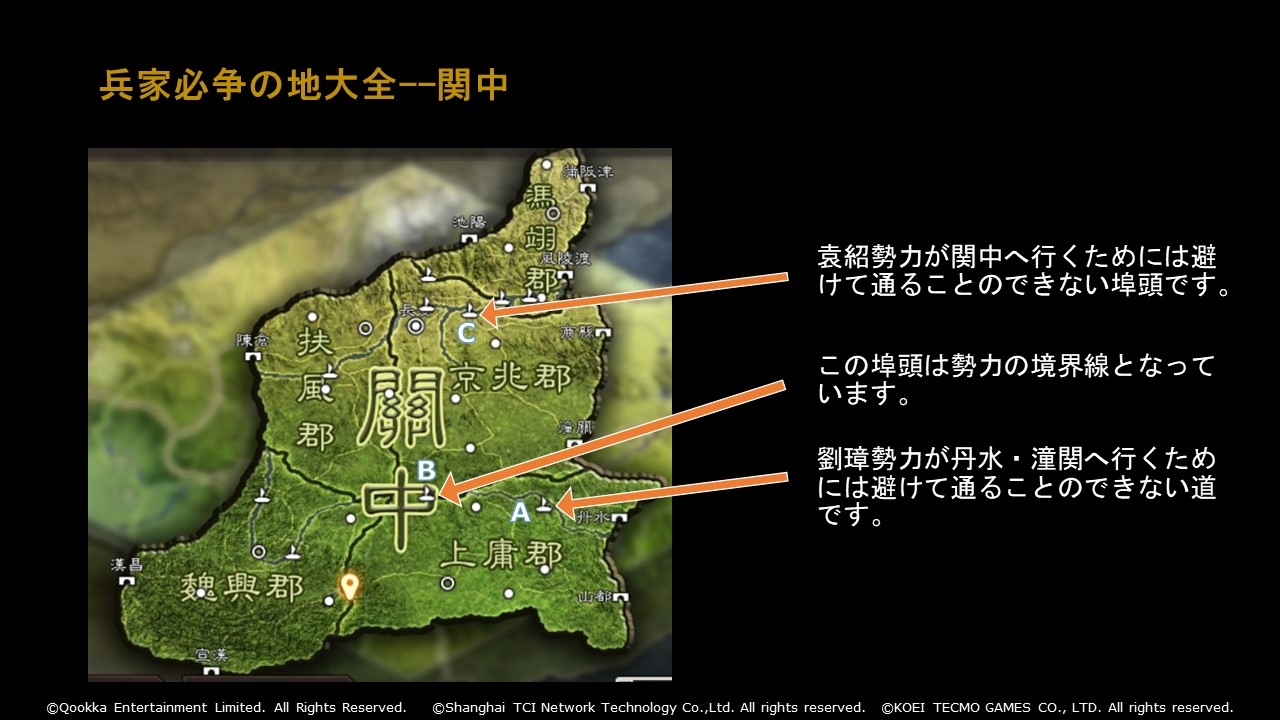

次は資源州の要地について話します。先ずは関中。

PKシーズン「群雄割拠」では、埠頭の重要度はこれまでよりだいぶ増したと思います。関中は下記の画像が示すように、この三つの埠頭が一番重要です。袁紹勢力が関中を占領するため、そして劉璋勢力が洛陽に入るため、埠頭Aと埠頭Bは避けては通れない道となります。埠頭ABと埠頭Cの真ん中の方は分割線みたいで、各勢力が「群雄割拠」を結成する要所です。

江漢についてですが、博望も析県も江夏郡にあるから、画像が示すこの二つの埠頭が非常に重要なところになります。

地形を知ることは、進軍路線の設計に大いに役立つので、新シーズンが開始した後、盟主と指揮官が新地図の地形を把握する必要があると思います。

次は私が戦術についての考え方を説明するために、実例で紹介したいと思います。

仮に皆さんの同盟に、サブ同盟と友好同盟があるとします。この上で、さっき話した勢力の種類分けと地形の話を加えると、このような合理的な戦術が考えられます。

劉備さんと劉璋さんは、実力が近い友好同盟の盟主同士という設定にします。この二つの勢力は持久戦と防御戦に強いです。

①劉備さんが取る戦術:夷陵から関を出る。左側は天然の障壁があり、埠頭まで舗装した後、直接に析県に向けて舗装工事を始める。同時に二号部隊が丹水、山都へ、三号部隊が江夏郡の各埠頭へ軍道整備工事をする。

②劉璋さんが取る戦術:宣漢から関を出るのがお勧め。その後、一号部隊は直接に魏与郡上部、二号部隊は山都、三号部隊は丹水、四号部隊は上庸上部に向けて舗装工事を始め、魏与と上庸を優先的に確保する。

この二つはあくまで例ですので、他にも色々なコンビネーションがあります。各勢力はそれぞれの特徴があり、うまく組み合わせればよい効果を収めるので、盟主は自分の同盟の状況に基づいて勢力を選んでください。

また、勢力かぶりを避けるために、選ぶ前に他のサーバーの盟主と話し合った方がお互いのためになると思います。

続いて、関を選ぶパートです。

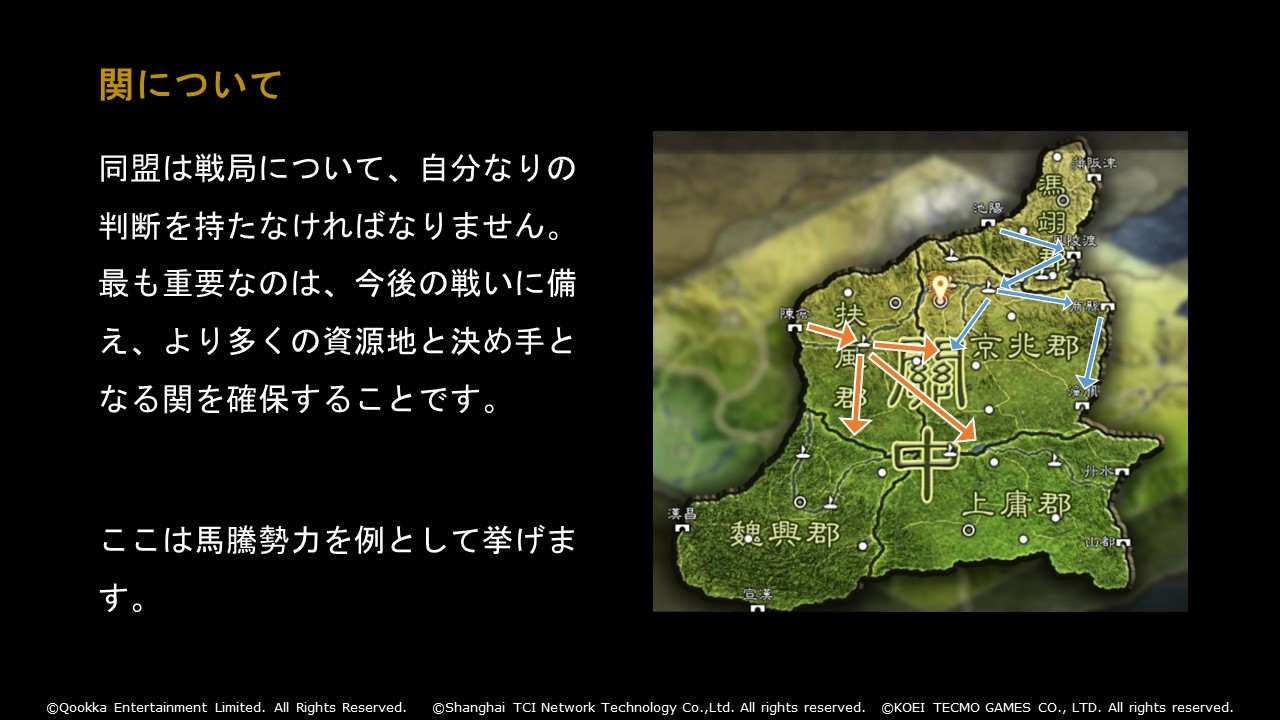

同盟の戦局について、自分なりの判断を持たなければなりませんが、重要なのは目先の勝負ではなく、今後の戦いに備えて、より多くの資源地と要所となる関を確保することです。

画像が示すように、ここは馬騰勢力を例とします。

一般的に馬騰勢力は関に近い袁紹勢力ともめやすいです。東側にある袁紹勢力が強く、もう関を出る準備をしている、或いは既に関を出た場合は、池陽から関を出ると、袁紹勢力に簡単に出生州まで追い払われますので、その時は池陽ではなく、陳倉から関を出て、扶風を確保してから、京兆あたりで防衛線を築く方がいいと思いますね。

一方、袁紹勢力が弱い場合は池陽から関を出ても全然かまいません。関を出たら、風陵渡へマラソンして、袁紹勢力が関を出ることをくい止めながら、商県、潼関へ向かってから、戻って扶風を占領するのも可能です。こうしたやり方は恨みを買いがちですが、リスクが大きい分収益も大きくなるので、自分の同盟状況を踏まえて決めてください。

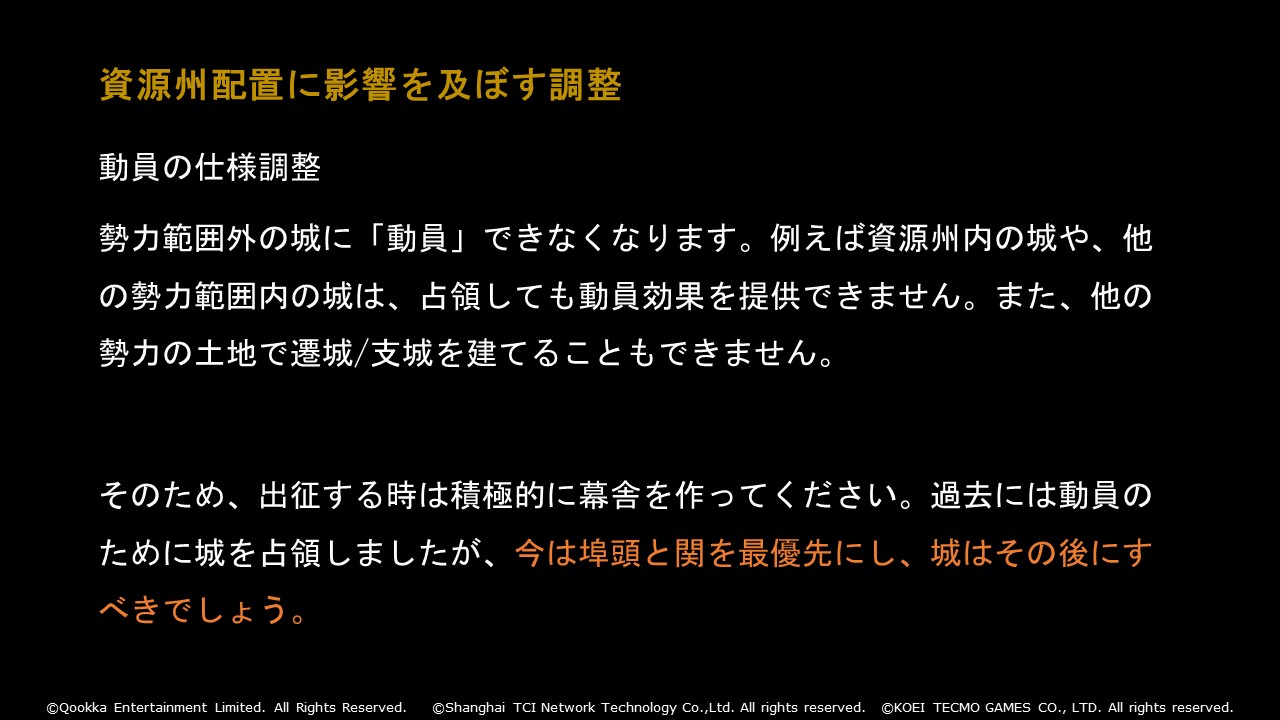

資源州の話は以上です。次はルールの調整について説明していきたいと思います。まずは動員の仕様調整:

勢力範囲外の城は動員効果を提供しなくなります。

資源州にある城や、他の勢力範囲内にある城は、占領しても動員できません。

また、他の勢力範囲内の土地で遷城もしくは支城を建てることもできません。

なので、征戦する時は積極的に幕舎を作ってください。これまでは動員のために城を優先的に占領するのが普通でしたが、新シーズンでは埠頭の占領や幕舎の建築の方が優先されます。

次の画像の通り、初期コストが調整され、土地の難易度もそれなりに上がったと思います。

兵種宝物と「三勢陣」の実装で、PKシーズン「群雄割拠」では色んな新しい編制が出るでしょう。

しかし、私がお勧めの序盤攻略の編制コストは654か663だけで、762はお勧めできません。なぜなら、762編制は経験値を無駄にする上、主力編制への進化も遅いからです。

四、お勧めの序盤攻略編制

次は武将の紹介です。具体的な組み方は白書で見られますので、ここでは特定の武将の使い方だけを紹介します。

まずはさっき話した序盤のニュースター「張春華」。

同じくコスト3の蔡琰と比べて、張春華はダメージ能力が優れているから、編制を組む時も速戦即決の編制がいいと思います。そこで「三勢陣」を加えれば、同チーム武将の選択範囲も広くなるでしょう。

推奨編制についてですが、新しく張春華が登場したことで編制の多様性がさらに豊かになったので、ここではその一部を紹介します。あくまでも参考までに。

①三勢陸:陸遜、左慈、張春華(新武将)

③ 呉騎:夏侯淵、太史慈、黄月英

④ 五虎:趙雲、張飛、李典

次は麒麟児「姜維」です。

姜維のキーワードは「安定性」です。制御効果を防ぐことができる、パッシブ戦法の発動確率問題もないので、特にどの武将と一緒に編成する必要がなし、というより自身もサポーター武将だし……と、利点が多く、汎用性が半端ない武将ですね。

人気編制としては、姜維+諸葛亮+龐統の麒麟弓や、龐統の代わりに趙雲を入れた天水弓が挙げられます。

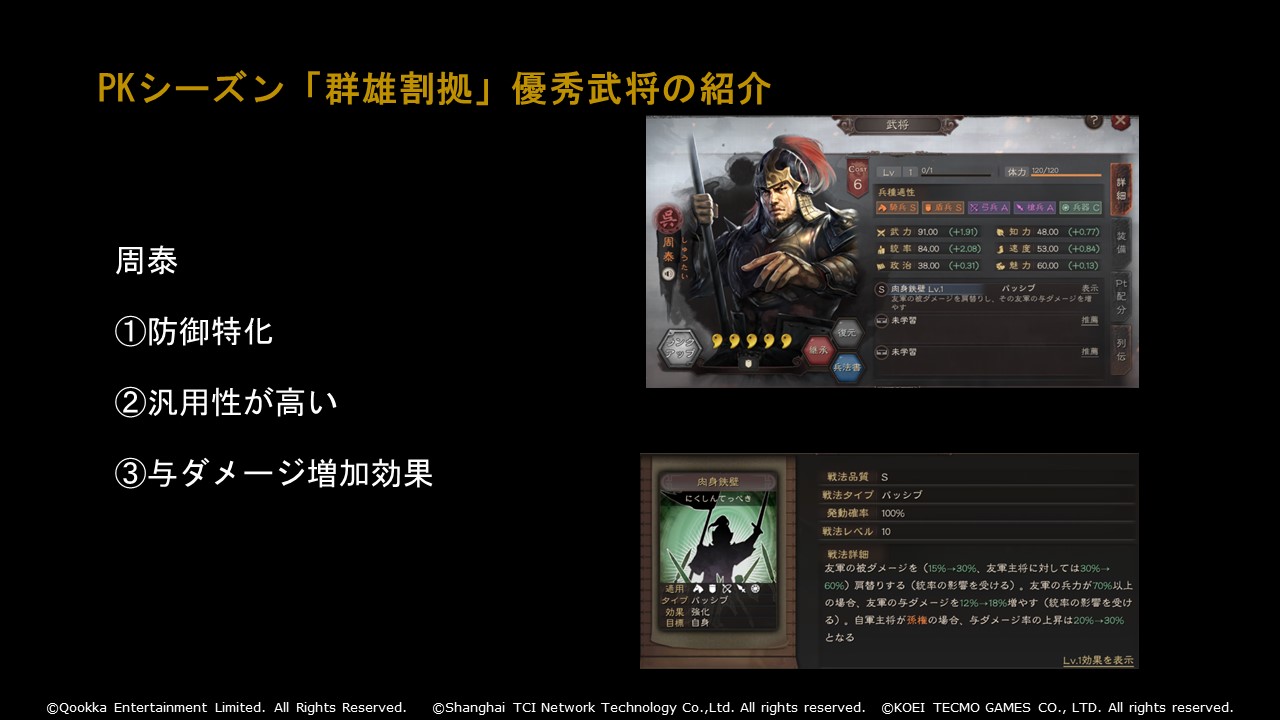

周泰は味方が受けたダメージを一部肩代わり出来るだけでなく、味方の与ダメージを増やすこともできるから、新シーズンにおいてかなり重要な武将と思います。

主将が孫権の場合、与ダメージ増加効果は更にアップします。ただし、その与ダメージ増加効果は、味方の兵力が70%以上でなければ発動できません。

つまり、周泰は我慢比べより速戦即決の編成に向いていることになります。

そして、周泰は味方が受けたダメージを分担できるから、被ダメージ軽減効果を持つ戦法が必要ですね。被ダメージ軽減の戦法が多いほど、(周泰による)与ダメージ増加効果の持続時間も長くなると言えます。

ですから、孫尚香、凌統と組んだ呉騎は、PKシーズン「群雄割拠」での大人気編制になると予想できます。

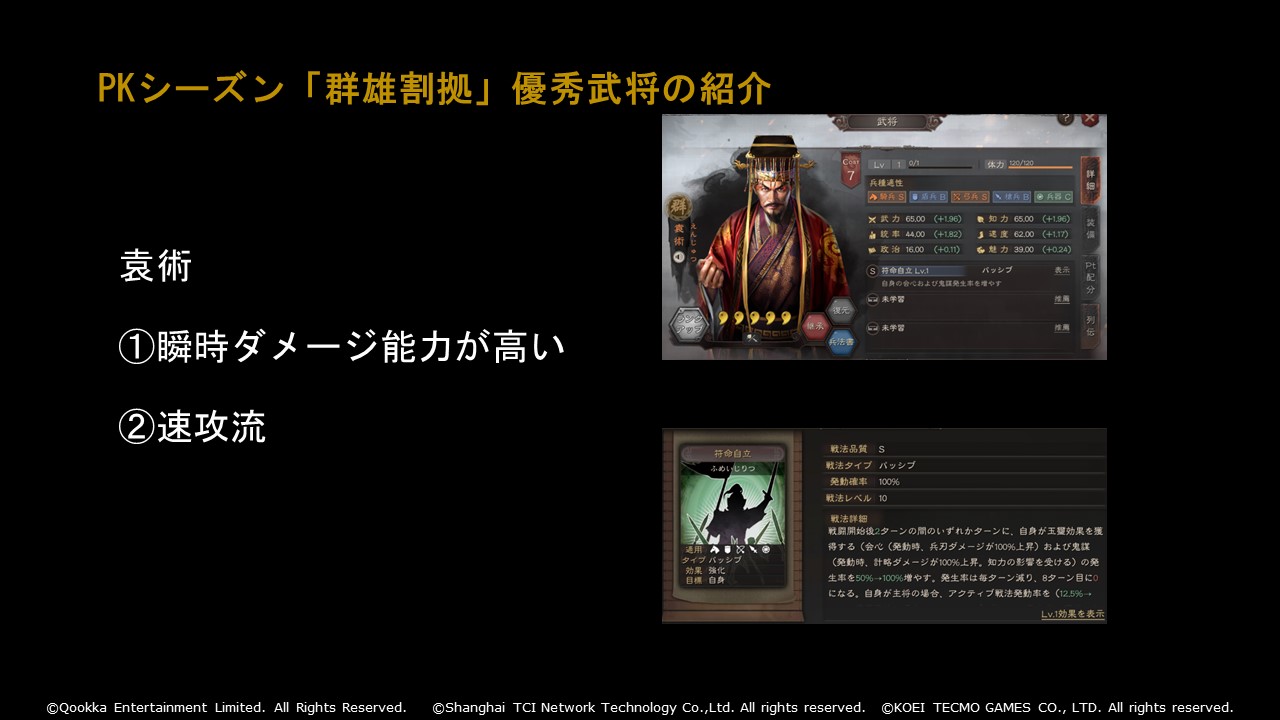

袁術は、最初の2ターンで大ダメージを出せるタイプです。袁術のダメージ能力は新シーズンにおいてもトップクラスですが、運悪く制御効果を受けたら、敗北はほぼ確定になる、いわば諸刃の剣ですね。

ですから、対戦する前に、相手の編制をよく観察して、袁術を使えるかどうかを見極める必要があると思います。

五、やり方の変更について

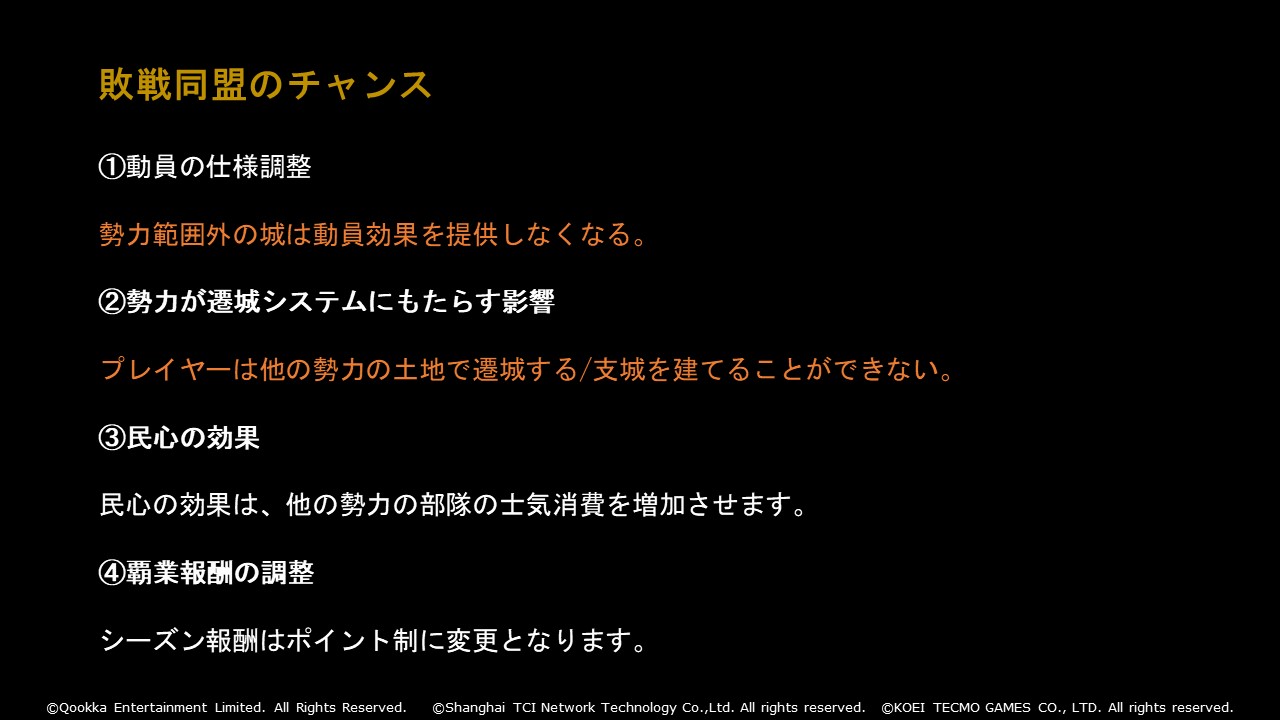

放浪軍がなくなっても、悲観的にならなくてもいいです。動員の仕様調整や民心システム、勢力が遷城にもたらす影響など、不利な同盟を守るための仕様もまだあります。

では先ずは①動員の仕様調整についてですね。

勢力範囲外の城は動員効果を提供しなくなります。

例えば資源州内にある城や、他の勢力範囲内にある城は、占領しても動員効果が提供されません。

つまり、他の勢力を侵略する時は圧倒的に不利になります。

これまでは動員のために城を占領するのが一般的だったが、新シーズンでは埠頭を取って幕舎を建てることが最優先で、城はその後にするべきです。

②の遷城システムにもたらす影響も動員の仕様調整と似たようなものです。

他の勢力の土地で遷城もしくは支城を建てることはできなくなります。

そして③民心効果は外部勢力の部隊士気消費を増やすことができる防御システムです。

また、④覇業報酬はポイント制になりました。つまり、敗戦同盟が出生州まで追い詰められても、州内の城を占領するだけでそこそこいい報酬をもらえることになりました。

同盟全員が一致団結して勢力を守れば、徹底的な敗北はほぼなく、シーズン報酬もある程度確保できます。

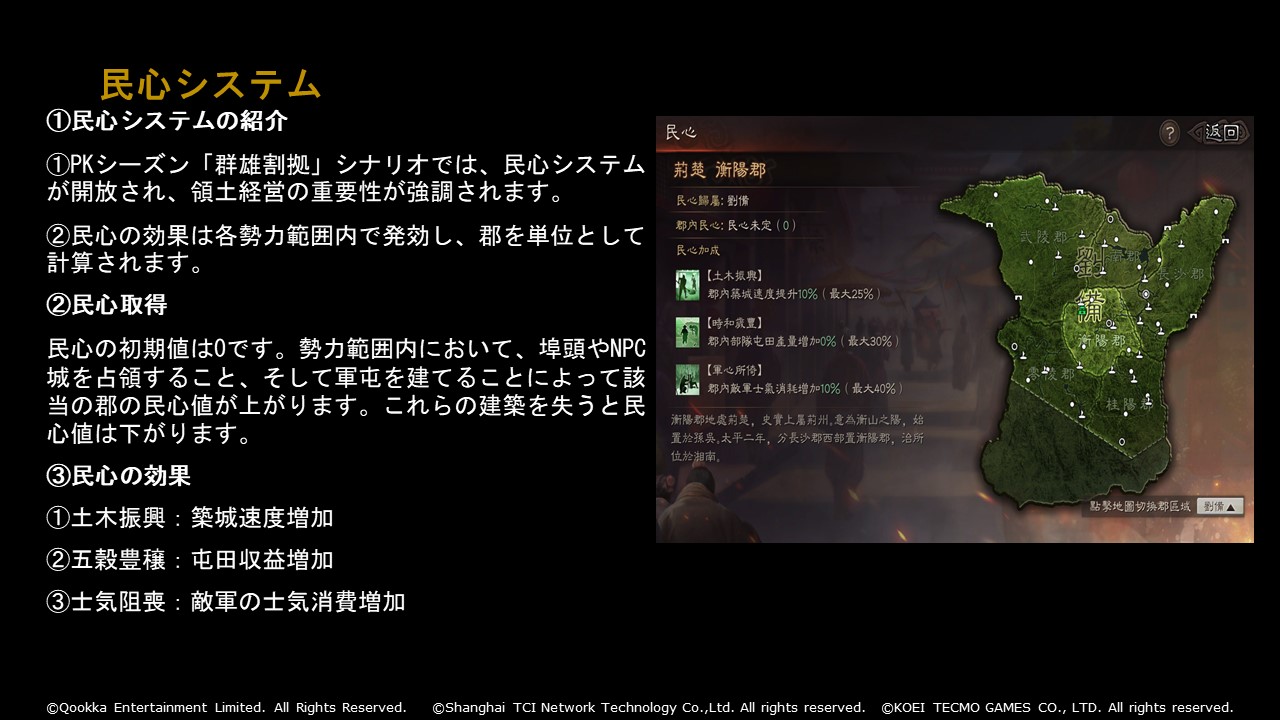

民心システムと決算ルールの変更をもう少し詳しく説明します。

まずは民心効果です。要約すると、勢力範囲内の味方は建築速度や屯田産出などに対するバフがあり、味方の勢力範囲に入った敵により多くの士気を消費させるデバフもあります。

勢力範囲内において、埠頭やNPC城を占領すること、そして軍屯を建てることにより、その郡の民心が安定して、民心値が上がります。

よって、序盤において、城と埠頭をできるだけ多く占領した方がいいと思います。民心システムの存在で、これまでのシーズンより、多くの資源産出を提供できるから、積極的に落としに行きましょう。

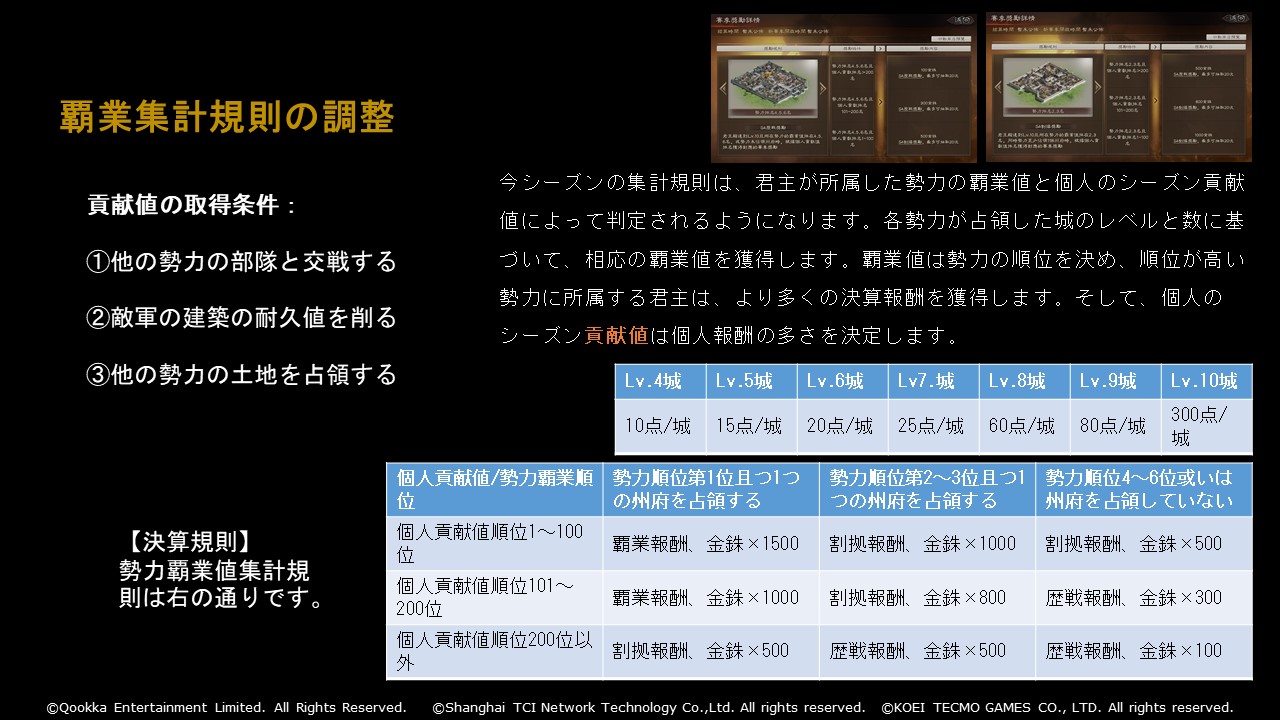

覇業集計規則についてですが、これまでと違い、プレイヤーが所属する勢力の覇業値と個人のシーズン貢献値によって判定されるようになります。

各勢力が占領した城のレベルと数に基づいて、相応の覇業値を獲得します。覇業値は勢力の順位を決め、順位が高い勢力に所属する君主は、より良い決算報酬を獲得できます。

貢献値の獲得条件や決算ルールは、上のスライドでご確認ください。

この決算ルールの調整により、皆さんの競争心が刺激され、より頻繫な戦闘が予想できます。

そして、メンバーにとっても、頑張った分見返りがある調整です。その反面、参加頻度が低いと不利益になりますので、このルールの調整は必ず同盟メンバーに伝えてくださいね。

最後の最後は緊急撤退と再起の調整です。

PKシーズン「群雄割拠」で緊急撤退しても、勢力範囲内の領地はそのまま保留されます。勢力値も変わりません。

なので、特に序盤は緊急撤退機能をうまく使って移動することをお勧めします。

72時間ごとに一度緊急撤退出来ますので、位置が良くない場合や、近くに強い方がいる場合は、無理して開拓するより、すぐに緊急撤退して場所を変えた方がいいと思いますよ。

再起について、勢力変更のパートでも言及した通り、天命覇業の割拠称雄が達成されまでは、再起により勢力を再選択できます。