戦法発動確率の期待値について

このゲームでは、全ての戦法が即時に発動できるわけではありません。例えば関羽の戦法「雷名天下」——1ターンの準備時間の後、敵軍全体にダメージ(ダメージ率146%)を与え、そして50%の確率で封印状態、50%の確率で計窮効果を与え、確率計算はそれぞれ独立し、持続時間は1ターン。また、自分の兵刃ダメージを36%アップさせ、自分が主将である場合は、制御効果の確率が65%になる。

以上は「即時発動」ではない戦法の例です。では、遅延発動戦法が戦闘での発動確率及び期待値について、一緒に見てみましょう。

まず、「確率論」の基礎知識を活用し、遅延発動戦法と即時発動戦法の発動確率について計算してみましょう:

即時発動戦法である「千軍一掃」の発動確率は40%で、発動するかどうかはターン毎に判定されるので、各ターンにおける発動は確率論における独立事件です。ですので、特定のターンにおける発動確率の計算は比較的簡単です。

最初の1ターンにおいて戦法発動確率の期待値=40%*1=0.4、

最初の2ターンにおいて戦法発動確率の期待値=0.4*2=0.8、

最初の4ターンにおいて戦法発動確率の期待値=0.4*4=1.6、

最初の8ターンにおいて戦法発動確率の期待値=0.4*8=3.2、

ここの期待値は、この戦法が発動する平均回数とは同じものですので、全8ターンにおいて「千軍一掃」の平均発動回数は約3.2回になります。戦闘回数が増えると同時に、実際の発動回数もこの期待値に近づいていくことがお分かりいただけると思います。

遅延発動戦法である「雷名天下」の発動確率は35%です。即時発動戦法と違って、遅延発動戦法は1ターンの準備時間が必要で、1ターン目に準備すると、2ターン目に必ず発動し、そして2ターン目に必ず同戦法の準備段階に入りません。つまり、1ターン目に準備するかどうかは2ターン目に準備できるかどうかを決めるわけで、確率論における必然事件と言えます。また、8ターン目に準備しても、9ターン目がないので、発動していないも同然です。これも期待値を計算する時に注意すべき点です。

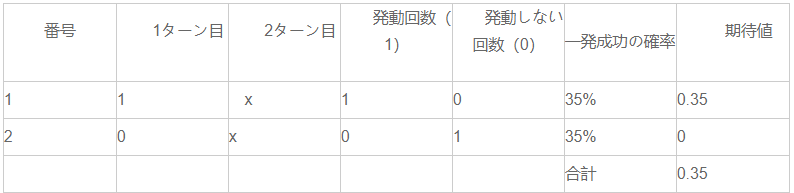

では、最初の2ターンにおける「雷名天下」の発動確率及びその期待値について計算してみましょう。ここは「1」で戦法が発動し、準備段階に入ったことを表し、「0」で戦法が発動せず、準備段階に入らなかったことを表し、そして「x」で準備できない、或いは最後の1ターン(発動しても無意味なターン)を表しますと、確率と期待値は以下の通りになります(最初の2ターンだけのデータ):

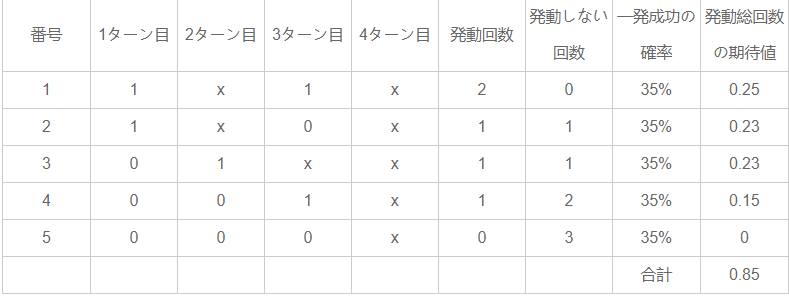

最初の4ターンにおいて「雷名天下」の発動確率及び期待値は以下の通り:

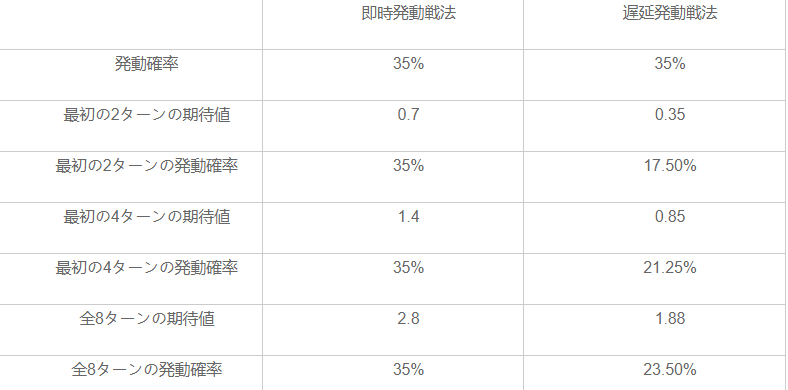

では、即時発動戦法と遅延発動戦法の確率及び期待値を比べてみましょう

戦報は実に奥深く、この画像を見ると、蔡琰より法正の方が仕事をしている、孫堅の生存能力が足りない、全体的な兵力不足が深刻であるなどの情報が分かってきます(同じ戦報であろうと、見る人が異なれば分析結果も異なるので、可能性を全て確認することをオススメします)。

結論:

1. 同じ発動確率35%の即時発動戦法と遅延発動戦法を比べると、遅延発動戦法の発動回数(期待値)が明らかに即時発動戦法より低く、遅延発動戦法の確率を即時発動戦法の確率に換算すると、全8ターンの発動確率が23.5%になります。

2. 遅延発動戦法は、最後のターンに準備時間に入っても無意味で、しかもターン数が少ないほど、戦法発動の期待値も低くなります。つまり、遅延発動戦法は迅速に終わらせたい戦闘には向いていないということです。

3. また、遅延発動戦法は1ターンの準備時間が必要なので、準備ターンも発動ターンも、計窮による中断効果を受けやすいです。一方、即時発動戦法が中断効果を受けるのは発動ターンのみです。つまり、遅延発動戦法は中断されやすいということです。

4. 最後に発動確率が向上する効果がある戦法についてお話します。例えば:「白眉」、「白馬義従」の場合、元の発動確率が35%の戦法+白眉12%=47%になり、計算結果は以下の通りです。(遅延発動戦法がその効果を受けたが2ターン目に準備段階に入った場合は計算できません):

白眉が該当戦法の全8ターンにおける発動確率にもたらした上昇値が5.75%であり、最初の4ターンにおける上昇値が5.5%、最初の2ターンにおける上昇値が6%です。つまり、白眉などの確率を上昇する戦法が、遅延発動戦法に対する増益が大幅に削減されます。これも多くのプレイヤーが関羽に白眉を持たせない理由でしょう。一言で言うと、白眉は即時発動戦法に対する増益が大きいです。

本記事は別リージョンのプレイヤーがまとめた記事を運営が編集したものです。参考としてご覧ください。